天誅組の変(天誅組事変)は、幕末の文久3年8月17日(1863年9月29日)に起きた尊皇攘夷派志士の挙兵事件です。この事件では天誅組と呼ばれた土佐の脱藩浪士吉村虎太郎をはじめとする尊皇攘夷派浪士の一団が公卿中山忠光を主将として大和国(現在の奈良県)で蜂起し幕府軍の討伐を受けて僅か40日で壊滅した事件で、大和義挙、大和の乱などとも呼ばれる事もあります。今回はマイナーながら明治維新の先駆者ともされる天誅組の変について解説します。

この記事の目次

天誅組の変の発端と目的

天誅組の変が大和国(現在の奈良県)で起きた理由には、尊皇攘夷思想が影響しています。

文久3年8月は幕末で最も尊皇攘夷の嵐が吹き荒れた時期でしたが、徳川幕府は西洋列強に対し攘夷を仕掛ける無謀を悟っていて消極的な対応に終始しました。これに対し、京都の急進的な尊皇攘夷派の公卿が憤り、幕府がダメならば天皇に尊皇攘夷の指揮を執ってもらい、江戸に攻め上って幕府を倒し天皇親政を実現させようと計画します。そして、天皇の攘夷決行の必勝祈願の為に、古い都である大和国に天皇を行幸させ、神武天皇陵、春日大社を参拝し、伊勢神宮に参詣した上で、諸藩に檄を飛ばして兵を集め伊勢から江戸に迫るというものでした。その計画を実行しようとしたのが土佐の脱藩浪士だった吉村虎太郎のような過激な尊攘派の志士だったのです。

こちらもCHECK

-

-

ペリー来航よりも衝撃的だった生麦事件騒動とは?忘れさられた大事件を解説

続きを見る

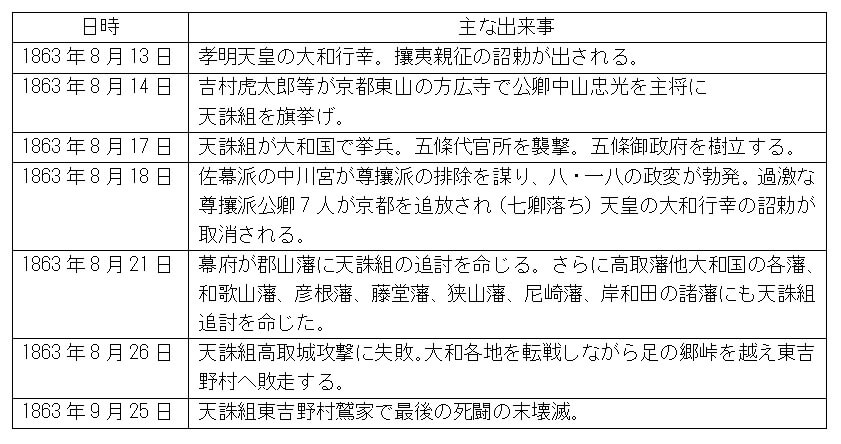

主要な出来事とその日付

天誅組の変の主な出来事と日付は以下の通りです。

天誅組は1863年8月14日に決起し、翌月の9月25日には壊滅しているので僅か40日程度の出来事であった事が分かります。

こちらもCHECK

-

-

明治維新の黒幕はイギリスだったってホントなの?ファクトチェックしてみた

続きを見る

激動の幕末維新を分かりやすく解説「はじめての幕末」

重要人物と役割

天誅組の変の重要人物には孝明天皇の甥にあたる公卿中山忠光、土佐脱藩浪士吉村虎太郎、刈谷脱藩浪士松本奎堂と備前脱藩浪士藤本鉄石がいます。公卿の中山忠光は19歳の青年公卿ですが、過激な尊皇攘夷思想の持ち主で京都を脱出して長州藩に身を投じ久坂玄瑞等と共に下関での外国船砲撃事件に加わっています。

その後、孝明天皇の大和行幸の詔が出ると、再び家を飛び出し天誅組を組織し主将となりました。吉村虎太郎は土佐藩の庄屋の家に産まれますが、尊攘思想に傾倒して武市瑞山の土佐勤王党に加盟。平野国臣の蜂起計画に参加すべく脱藩後、寺田屋騒動で捕縛されて土佐に送還されます。

釈放後、再び京へ上り孝明天皇の大和行幸の先駆けとなるべく中山忠光を擁立して天誅組を組織して大和国で挙兵しています。松本奎堂は三河国刈谷藩に生まれ、江戸の昌平坂学問所で学び俊才として知られましたが、激しい尊皇攘夷思想家となり、脱藩し尊攘派の志士と交わります。文久3年(1863年)には吉村虎太郎、藤本鉄石とともに天誅組を組織し三総裁の一人となりました。藤本鉄石は、岡山藩を脱藩して諸国を遊歴して書画や軍学を学びました。京都で絵師として名をなしますが、黒船来航以来の幕府の弱腰に憤り、尊攘派志士と交わり志士活動を行い、島津久光の率兵上京を倒幕運動と勘違いして参加するなど、ひとしきりの尊皇攘夷活動に参加した後、吉村虎太郎や松本奎堂等と親交を深め、孝明天皇の大和行幸の先駆けとなるべく大和国で天誅組の結成に参加します。

こちらもCHECK

-

-

無礼討ち「切捨御免」とは?本当は使いたくない太平の武士のプライド維持装置

続きを見る

天誅組の三総裁は誰?

天誅組は主将として孝明天皇の甥にあたる中山忠光を置き、その下に三総裁を置いて方針を決定していました。三総裁は土佐脱藩浪士の吉村虎太郎、三河刈谷藩脱藩浪士松本奎堂、岡山藩脱藩浪士藤本鉄石の3名です。

こちらもCHECK

-

-

攘夷は勘違い?西洋列強に日本侵略の意志はなかった?

続きを見る

五條代官所襲撃事件

天誅組は主将中山忠光以下、土佐脱藩19名、久留米脱藩8名、刈谷脱藩3名、鳥取脱藩2名、島原脱藩2名、下館、福岡、熊本脱藩各1名、河内志士2名で京都方広寺を出発して大和国へ出発します。大坂から海路で堺へ向かい、堺から高野街道を通って河内をめざし、狭山に入り、狭山藩からゲベール銃など銃器武具の提供を受けました。

その後、河内勢13名が合流、国境の千早峠を越えて大和国へ入り、8月17日午後4時頃、幕府天領の五條に到着します。天誅組は、既に五條出身者から代官所の内部構造や戦力を事前に把握していました。天誅組の60名余りは代官所を包囲して代官鈴木正信に降伏と幕府領の引き渡しを要求します。代官がこれを拒否すると攻撃を開始しました。最初にゲベール銃隊を率いる土佐藩脱藩浪士池内蔵太が空砲で威嚇、吉村虎太郎率いる槍隊が裏門から突入しました。代官所の役人は13人しかなく、おまけに当日は酒宴の最中でした。代官所は士気が高い天誅組の突然の襲撃に抗することができず敗北、鈴木正信と下僚ら4名が殺され天誅組は代官所を焼き払って、桜井寺を本陣に定め門前に「五條御政府」の表札を掲げました。

こちらもCHECK

-

-

上野公園の西郷隆盛像は何をしているところ?西郷像は兎狩り中だった?

続きを見る

不運な天誅組、僅か一日で運命が暗転

五條代官所の焼き討ちに成功し、五條御政府の表札を掲げた天誅組ですが、勝利からたったの一日で日本の状況は激変しました。京都で八・一八の政変が起こり、尊攘派の公卿と長州藩兵が京都を追い出されたのです。代わりに京都で実権を握ったのが佐幕派の薩摩藩と会津藩でした。その頃、天誅組は十津川で募兵を開始。尊皇の志に篤い十津川郷士千人余りが天誅組に参加していました。京都守護職松平容保は、天誅組の動きを脅威と感じ、高取藩、彦根藩、津藩など周辺諸藩に対し天誅組追討を命じます。

こちらもCHECK

-

-

国力は軍艦で決まる清 vs 日本の建艦競争の結末は?

続きを見る

高取城の攻防

松平容保の命令を受け、先に天誅組に恭順を約した高取藩は態度を翻し天誅組に兵糧の差し出しを拒否。天誅組は高取城攻撃を決定します。天誅組はこの機会に高取城を奇襲して占拠し大挙してやってくる幕府の追討軍に対し籠城で対抗する計画でした。8月25日、中山忠光率いる本隊が高取城に向かい、吉村は別働隊を率いて御所方面に進出し郡山藩に備えました。

天誅組の進発を察知した高取藩は、200人の兵力で天誅組千人に対して劣勢でしたが、急遽領民を動員して2000人程度の兵力を整え、地の利を活かして高地に大砲を設置、要所に兵を配置して待ち構えます。天誅組は奇襲を予定していましたが、高取藩の斥候を発見したために、襲撃計画が露見している事を察し、襲撃を中止するか、そのまま突撃するかで意見が分かれますが、突撃を要求する意見が強く、中山忠光は進軍を継続しました。結局は、この決断が天誅組の運命を決定してしまいます。

こちらもCHECK

-

-

奇兵隊とは?早すぎた国民軍の栄光と挫折

続きを見る

天誅組の呆気ない敗戦

8月26日の夜明け、狭い小道を進軍してきた天誅組に対し、待ち構えていた高取藩兵は鳥ケ峰付近において大砲と鉄砲で攻撃を開始します。天誅組は進軍に際して十分な偵察も出さず、街道を2列縦隊で進軍していたので、伏兵の奇襲をまともに受ける形になりました。高取藩の大砲は250年前のポンコツで照準が狂っており、天誅組に命中することはなかったものの油断していた寄せ集めの天誅組は大砲の音に大混乱し、バラバラになって逃げ出します。

総大将の中山忠光にこれをまとめる能力はありませんでした。天誅組本隊は潰走し五條まで退却し、そこに別働隊を率いていた吉村虎太郎が合流します。吉村は不甲斐ない敗戦をした忠光を激しく叱責し、直ちに決死隊を編成し26日夜、24名の決死隊で夜陰に乗じて高取城下に忍び寄ります。計画では城下に放火し、混乱の中で城内に討ち入ろうという計画でしたが、途中で高取藩の斥候に遭遇し交戦。この時、味方の誤射で吉村が重傷を負い、決死隊は為すすべなく五條に退却します。高取城の敗戦で天誅組は千人以上いた兵士のほとんどが帰郷し、元々のメンバーであった刈谷藩からの参加者も脱走します。この敗戦以降、天誅組は士気の低い諸藩の追討軍相手に善戦しますが、次第に防戦一方になり、同年9月25日、吉野村鷲家口で壊滅しました。

こちらもCHECK

-

-

郷中教育とは?明治維新の原動力となった答えを見つける教育

続きを見る

天誅組の生き残りは?

天誅組は40名余りながら、一時は大和国の五條代官所を襲撃して新政府を樹立するまでに到り、明治維新の先駆けとなりましたが、八・一八の政変で朝廷が公武合体に舵を切った結果、逆賊とされてしまい徳川幕府による徹底的な鎮圧を受け、吉村虎太郎、松本奎堂、藤本鉄石が戦死。その後、長州藩が第一次長州征伐で幕府に降伏した事により、長州藩でも佐幕派が実権を握り、主将中山忠光も暗殺されました。最終的に生き延び明治維新を迎えた天誅組の生き残りは、平岡鳩平、伊藤三弥、水郡英太郎、石田英吉などの数人だけです。

こちらもCHECK

-

-

示現流とは?幕末に恐れられた一撃必殺の薩摩剣術

続きを見る

天誅組と新撰組の違い

天誅組と新選組の違いは、天誅組が天皇に直接政治を指揮してもらう王政復古を目指したのに対し、新選組は天皇を敬いつつも政治の実権は徳川幕府にあるとして幕府の政治を肯定した点です。つまり、天誅組と新選組は明確に敵対関係にありました。また天誅組が幕府や藩の支援を受けていない尊攘派志士、個々人の集まりであるのに対し、新選組は京都守護職として京都の治安を任された会津藩直属の組織である事も大きな違いです。

こちらもCHECK

-

-

江戸幕府を滅ぼした原因は尊王攘夷ではなく米だった

続きを見る

幕末の動乱期における役割

天誅組の変は結果として失敗しましたが、徳川幕府の天領であった大和国五條の代官所を襲撃して陥落させた事は幕府の弱体化を象徴する事になりました。また、天誅組が五條に御政府を置き、天皇親政の拠点とした事は、五年後に起きる王政復古の先取りでもあり、現在では天誅組の変が起きた大和五條を明治維新発祥の地と見なす研究者もいます。

こちらもCHECK

-

-

山田浅右衛門とはどんな人?首斬り人斬り、社会の必要悪を引き受けた公儀処刑人

続きを見る

天誅組の変の結末とその後の影響

天誅組は壊滅しましたが、僅か60名あまりの兵力で幕府天領の五條代官所が陥落した事は、徳川幕府の力が予想以上に落ちている事を天下に晒す事になりました。高取城の攻略に失敗した天誅組ですが、残党の百名余りは吉村虎太郎に率いられて善戦。一方で幕府に動員された諸藩の兵力の動きは鈍く、12000人あまりの兵力でありながら天誅組に翻弄される事態になります。また、天誅組が天皇の甥である中山忠光を擁した事で、諸藩の中には、天皇の威光には逆らえないと武器や兵糧を供出する動きも出て来て、倒幕において、天皇を前面に押し立てる事が有効である事を尊攘派に知らせる切っ掛けにもなっています。

こちらもCHECK

-

-

渋沢栄一は幕末の偉人をどう評価したの?

続きを見る

現代における評価と顕彰

天誅組の変では、村を焼き払うなど蜜柑人への犠牲が多かった事から組織の壊滅後は罪人扱いされ、明治維新後もその功績はしばらく忘れ去られていましたが、西南の役を経て、新政府の権力が確立していくにつれて、天誅組への再評価も始まり、土佐脱藩の隊士については、明治16年(1883年)に靖国神社に合祀がされ、明治21年以降他の隊士についても合祀されます。明治24年(1891年)天誅組の三総裁、吉村虎太郎、松本奎堂、藤本鉄石らの隊士に位が贈られたのを契機に、以後、隊士に対する贈位が行われ、天誅組の再評価が進みました。天誅組の顕彰については、明治27年(1894年)当時小川村となっていた鷲家口の住民梶谷留吉の尽力で、隊士の墓所として「明治谷墓地」と「湯ノ谷墓地」が建立。明治28年、小川村の宝泉寺において天誅組三十三回忌法要が営まれ以後、天誅組が壊滅した9月25日を命日とし毎年法要が営まれるようになっています。

こちらもCHECK

-

-

時代劇で有名な小石川養生所は幕末に射撃練習場になっていたってホント?

続きを見る

天誅組に関連する歴史的場所

天誅組に関連する歴史的な場所には、五條代官所跡があります。代官所は天誅組により焼き払われた後で別の場所に建て直され、旧代官所は現在の五條市役所になっています。また、天誅組が幕藩体制下で初の「新政府」を置いた桜井寺は、天暦年間(947~957)に桜井康成によって創建されたと伝わる由緒のある寺です。境内には貞享3年(1686年)の石手水鉢があり、天誅組が討ち取った代官役人の首を洗ったとされています。

こちらもCHECK

-

-

渋沢栄一と岩崎弥太郎、独占vs共有バトルの運送合戦の結末は?

続きを見る

歴史ドラマや映画での描写

天誅組の変については、メインとして幕末のドラマや映画に登場したケースはありません。その理由としては、天誅組の変が起きた文久三年は、八・一八の政変や馬関戦争、薩英戦争、徳川家茂の上洛、奇兵隊の結成などの大事件が頻発している点や、それらの大事件が京都や山口県で起きているのに対し、天誅組の変は幕末のメインストリームから外れた奈良県で起きているマイナーな事件である事も関係していると考えられます。また、事件の首謀者は大半が戦死し、生き残った人々の知名度もそれほど高くなく、ドラマや映画で取り上げられにくい点もあるでしょう。ただし、幕末の映画やドラマではメインでは扱われないものの、ナレーションを通して天誅組事件の顛末が語られる事はあり、全く無名という事はありません。

こちらもCHECK

-

-

五代友厚はどんな人?『青天を衝け』影の主役の生涯につきまとう疑惑

続きを見る

まとめ

天誅組の変は、新選組のような組織の後ろ盾がなく、過激な尊皇攘夷思想を持つ若い公卿を先頭に、藩を脱藩して浪士になった吉村虎太郎、松本奎堂、藤本鉄石等のフリーランスたち60名余りが幕府代官所を襲撃した事件でした。それまで攘夷と言えば外国人を斬ったり、外国船を砲撃するような外向けの暴力が多かったのですが、天誅組の変は、幕府に責任能力なしと断定し、天皇に政権を返上するように働きかけた点で、5年後の王政復古を先取りした事件と言えるでしょう。